Riwayat Singkat Pramoedya Ananta Toer, Penulis Indonesia yang Tak Takut Penjara

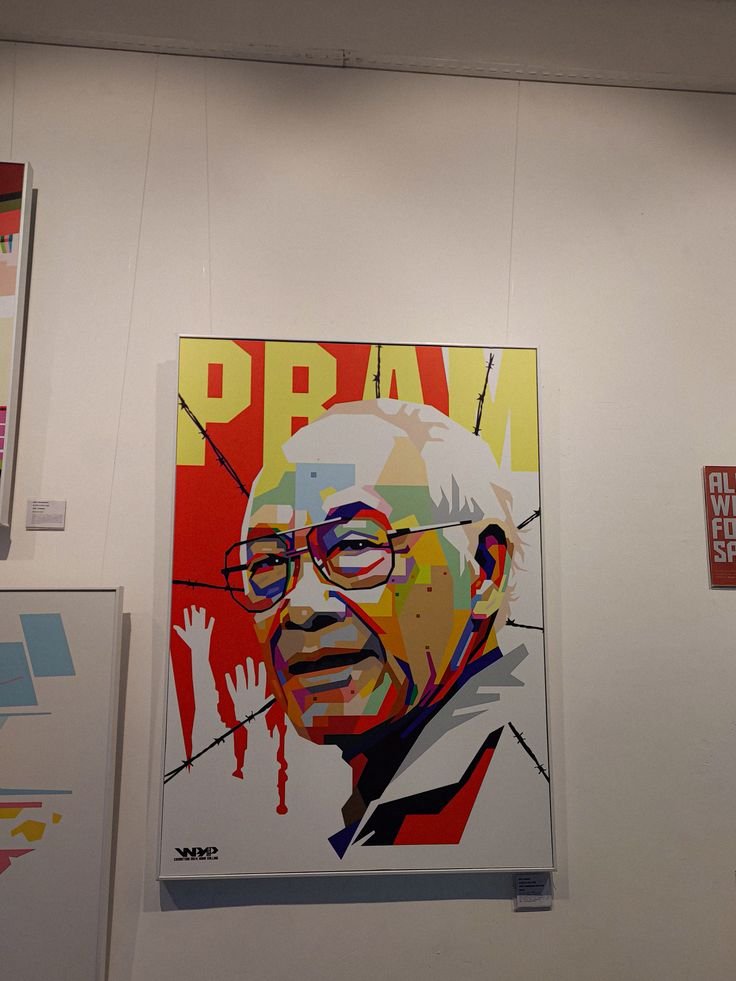

Pramoedya Ananta Toer dalam sebuah lukisan karya seniman. (Foto: Pinterest @ryosukeiiox07644)

Pramoedya Ananta Toer dalam sebuah lukisan karya seniman. (Foto: Pinterest @ryosukeiiox07644)SOSOK | TD – Pramoedya Ananta Toer dapat disebut sebagai tokoh terbesar dalam dunia literasi Indonesia karena karya-karya dan perjalanan hidupnya yang penuh dengan perjuangan. Karena kebesaran pemikiran dan karya-karyanya, berbagai organisasi kesenian di Tanah Air mengadakan berbagai pertunjukan dan diskusi untuk mengenang 100 tahunnya Pramoedya Ananta Toer.

Riwayat Singkat Pramoedya Ananta Toer

Pramoedya lahir sebagai anak kedua pada tanggal 6 Februari 1925 dari keluarga seorang pendidik yang tinggal di Blora, Jawa Tengah. Namun, setelah kakaknya, Ahmad, meninggal, maka Pramoedya pun dianggap sebagai sulung pengganti.

Ayah Pramoedya Ananta Toer

Ayahnya, Mas Toer, adalah seorang pengajar dan kepala sekolah di Institut Boedi Oetomo, yang saat itu merupakan sekolah liar bagi pemerintahan Belanda di Indonesia. Di sekolah ini pulalah Pramoedya juga pernah mengenyam pendidikan. Sayangnya, sekolah ini tutup setelah Pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan pelarangan lulusan dari sekolah-sekolah liar untuk bekerja di pemerintahan.

Bangkrutnya sekolah di tahun 1937, dan hancurnya perekonomian keluarga akhirnya mendorong Mas Toer, sang ayah, sering beradu di meja judi, yang tidak juga mengentaskan keluarganya dari ombang-ambing ekonomi.

Mas Toer juga sempat aktif dalam Nahdlatul Ulama di Blora, dan juga menjadi anggota Partai Nasional Indonesia di tahun 1933.

Dalam sebuah wawancara, Pramoedya mengatakan ayahnya pun menulis sejumlah buku yang kemudian mengalami pembredelan pada tahun 1935. Inilah yang menguatkan tekad Pramoedya untuk tetap menulis saat bukunya dianggap terlarang dan ia dihukum penjara.

Ibu Pramoedya Ananta Toer

Sedangkan ibunda dari Pramoedya bernama Oemi Saidah, atau juga disebut Siti Kadariyah. Ia berasal dari Rembang, dan merupakan salah satu putri penghulu di sana. Oemi Saidah menikah dengan Mas Toer pada usia 22 tahun. Ia turut membantu perekonomian keluarganya dengan berjualan beras. Di dalam hati putra-putrinya, Oemi selalu menanamkan pentingnya kemandirian agar menjadi orang yang kuat. Ia adalah salah satu sumber semangat bagi anak-anaknya hingga ia meninggalkan mereka, saat Pramoedya berusia 17 tahun.

Perjalanan Pramoedya Sebagai Penulis

Tahun 1950 merupakan salah satu titik balik bagi Pramoedya Ananto Toer beserta adik-adiknya. Pada tahun tersebut, Mas Toer meninggal. Pramoedya, sebagai sulung yang harus bertanggung jawab atas kedelapan adiknya, membawa mereka hijrah ke Jakarta. Pramoedya dan kedua adiknya, yakni Soesilo Toer dan Koesalah Toer, kemudian mulai mengirimkan tulisan untuk menopang kebutuhan hidup mereka.

Sebelumnya, Pramoedya telah bekerja di Kantor Berita Domei di Jakarta sejak 1942. Di sini, bakatnya dalam menulis yang telah tampak sejak belia semakin terasah. Ia juga masuk menjadi bagian dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dari pengalaman-pengalaman inilah, wawasan Pramoedya menjadi kaya.

Pengalaman akan hidup di balik teralis penjara pun dicicipi Pramoedya untuk yang pertama kali ketika Belanda menangkapnya atas sebuah dokumen tentang gerakan bawah tanah. Ia mendekam selama 1947-1949 di Bukit Duri. Di sinilah beberapa novel Pramoedya lahir. Salah satunya berjudul “Sepoeloeh Kepala Nica”.

Pada tahun 1950, setelah kebebasannya, Pramoedya kemudian menjadi redaktur Balai Pustaka. Tahun ini juga memberikan nasib baik padanya, novel “Perburuan” miliknya meraih penghargaan dari Balai Pustaka. Nama Pramoedya Ananto Toer juga tertoreh sebagai penulis cerita dalam beberapa film, di antaranya “Rindu Damai”, “Peristiwa Surabaja Gubeng”, dan “Biola”.

Pada tahun 1952, Pramoedya membentuk “Literary and Features Agency Duta” untuk memperkenalkan sastra dan budaya Indonesia kepada dunia. Dalam salah satu agendanya, Pramoedya mengunjungi Belanda dan Cina.

Tahun 1958, Pramoedya menjadi salah satu pimpinan LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat), organisasi seni yang diduga kuat berada dalam pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam pemikiran dan pergerakannya, LEKRA berseberangan dengan seniman Indonesia lainnya yang tergabung dalam Manikebu (Manifesto Kebudayaan).

Perbedaan yang mencolok antara kedua organisasi besar kesenian Indonesia tersebut adalah LEKRA memiliki prinsip bahwa seni harus mempunyai nilai ideologi dan harus menjadi alat bagi perjuangan rakyat melawan ketertindasan. Sedangkan Manikebu menginginkan agar seni terbebas dari kepentingan apapun. Manikebu dengan kuat menuduh bahwa LEKRA berusaha menyusupkan ajaran-ajaran komunis kepada rakyat melalui kesenian.

Salah satu pokok persoalan bangsa yang mendapat perhatian Pramoedya adalah diskriminasi terhadap warga dan keturunan Tionghoa yang telah menjadi warga negara Indonesia. Ia mengadakan riset dan menghasilkan buku “Hoakiu di Indonesia” yang justru menyebabkannya diawasi oleh pemerintah Indonesia saat itu.

Tahun 1962, Pramoedya mengajar sebagai dosen Akademi Jurnalistik di Universitas Res Republika.

Kepenulisan Pramoedya di Pulau Buru

Kehidupan penjara menghampiri Pramoedya kembali pada tahun 1965. Tepatnya tanggal 13 Oktober, Pramoedya dibekuk dan dipukuli. Telinganya pun rusak akibat pukulan senjata api tommygun.

Ia kemudian dilempar dari satu penjara ke penjara lainnya. Penjara-penjara di Tangerang, Salemba, Nusakambangan, dan Cilacap merupakan tempat tinggalnya selama 4 tahun, sebelum ia ditahan di Pulau Buru selama 10 tahun.

Pramoedya tak surut dalam menulis. Meskipun ia sedang dalam pengawasan karena tak boleh lagi menulis, ia mendiktekan apa yang ada dalam pikirannya kepada temannya. Tulisan-tulisan yang dihasilkan dari pemikiran Pram ini biasanya diselundupkan dan kemudian terbit dan disebarluaskan di luar negeri.

Meskipun mengalami diskriminasi, Pramoedya juga sering mendapat perlakuan istimewa karena kelebihannya yang berguna sebagai juru tulis bagi petugas penjara.

Pramoedya dibebaskan pada tahun 1979, tetapi masih mengalami diskriminasi stigma. Dan, beberapa novel yang lahir dari Pramoedya sewaktu berada dalam tahanan kemudian terbit di dalam negeri. Tetralogi Pulau Buru, terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, terbit selama 1980 hingga 1988. Juga Nyanyi Sunyi Seorang Bisu jilid pertama dan kedua, Arus Balik, Larasati, dan Arok Dedes.

Pada beberapa tahun terakhir, beberapa buku Pramoedya sebelum penahanan, yang dilarang saat Orde Baru, kembali diterbitkan. Di antaranya Panggil Aku Kartini Saja, Korupsi, Keluarga Gerilya, Cerita dari Blora, dan Perburuan.

Akhir Masa Pramoedya

Dalam sisa hidupnya, Pramoedya tetap menulis. Mulai dari kolom surat kabar, artikel pendek, dan buku-buku. Seluruh tulisannya merupakan persentuhan dari berbagai budaya dan juga kritik sosial.

Ia meninggal dunia pada usia 81 tahun. Tepatnya pada 30 April 2006, karena komplikasi antara diabetes, radang paru, dan penyakit jantung. Jenazahnya dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak Jakarta, dan diiringi oleh sanak saudara, dan para pelayat yang terdiri dari aktivis, seniman, dan awak media. Dalam upacara pemakamannya, disebutkan bahwa lagu Darah Juang dan Internasionale dikumandangkan.

Penghargaan yang Diraih Pramoedya Ananta Toer

Pramoedya menghasilkan 200 karya tulis, termasuk buku, yang telah diterjemahkan hingga 40 bahasa. Ia juga meraih banyak penghargaan, baik di tingkat nasional maupun dunia. Di antaranya:

1. Penghargaan Balai Pustaka tahun 1951 untuk novel “Perburuan”.

2. Penghargaan Ramon Magsaysay tahun 1955 untuk keaktifannya dalam Jurnalisme, Sastra, dan Seni Komunikasi.

3. Penghargaan PEN International tahun 1998.

4.Penghargaan tingkat Asia di Jepang, Fukuoka Cultural Grand Prize pada tahun 2000.

5. Penghargaan Norwegian Author’s Union tahun 2004.

6. Penghargaan dari Universitas Michigan, Amerika, pada 1999, dengan pemberian gelar kehormatan “Doctor of Humane Letters“.

Pramoedya Ananta Toer juga menjadi nominasi untuk Nobel Sastra selama 6 kali.

Demikianlah riwayat singkat Pramoedya Ananta Toer dan karya-karya beserta prestasinya. Ia dikenang karena kegigihannya dan pemikirannya untuk sesama manusia. Pramoedya tidak hanya tokoh sejarah yang hidup karena kisah perjuangannya melalui karya tulis, tetapi juga teladan untuk tidak menyerah, seberat apa pun tantangan hidup yang sedang kita lalui.

Selamat ulang tahun, Pramoedya!

(Pat)