Menelisik Tren Strava: Ketika Aktivitas Fisik Menjadi Media Self-Branding

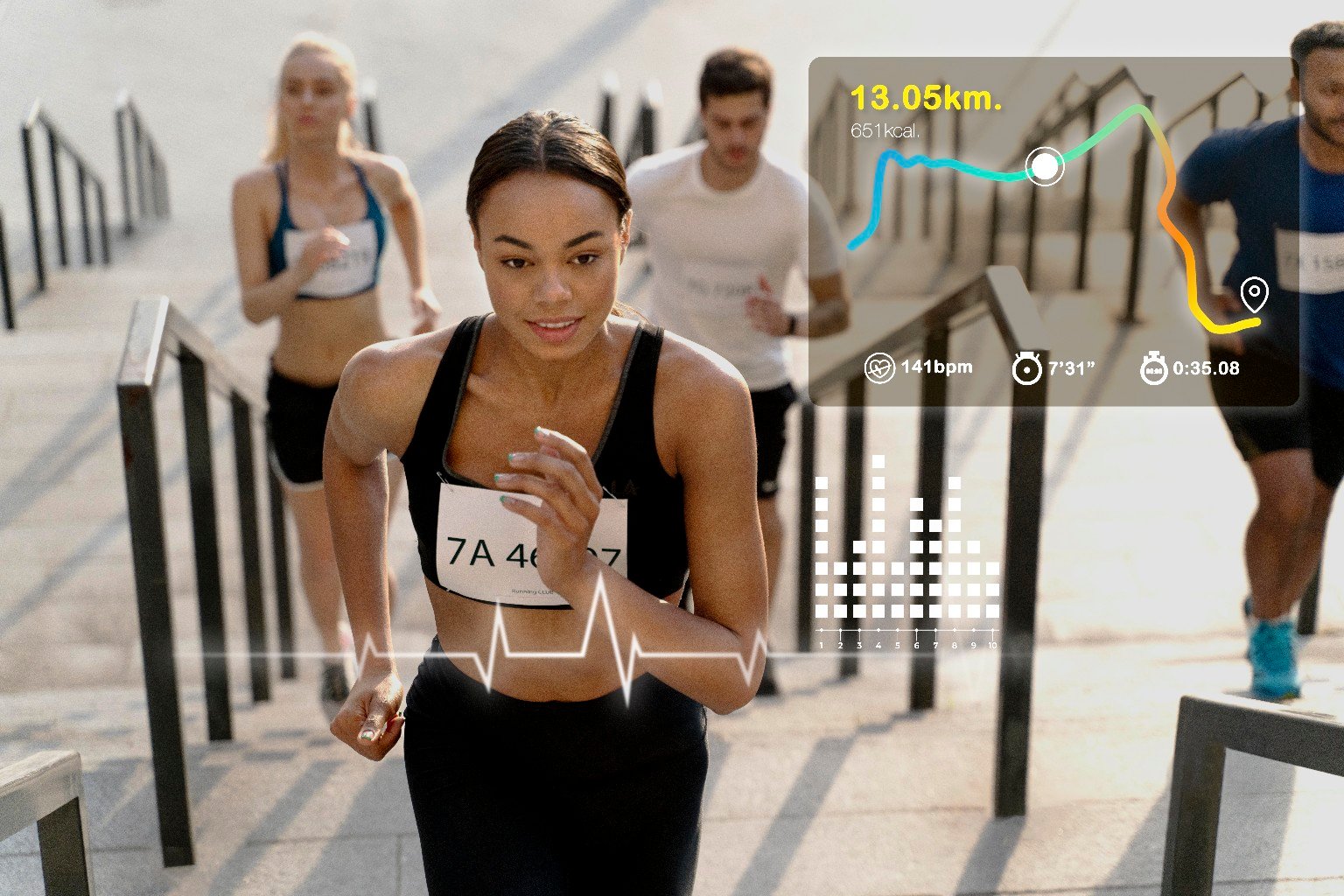

Ilustrasi sejumlah pelari yang melakukan aktivitas fisik di ruang publik,

dilengkapi dengan tampilan data digital yang merekam jarak tempuh dan rute lari. (Foto: Freepik)

Ilustrasi sejumlah pelari yang melakukan aktivitas fisik di ruang publik,

dilengkapi dengan tampilan data digital yang merekam jarak tempuh dan rute lari. (Foto: Freepik)GAYA HIDUP | TD – Dalam beberapa tahun terakhir, Strava telah berkembang menjadi lebih dari sekadar aplikasi untuk melacak aktivitas olahraga. Di kalangan generasi muda, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan, aplikasi ini telah bertransformasi menjadi medium untuk mengekspresikan diri dan simbol identitas sosial. Data mengenai jarak tempuh, kecepatan lari, hingga peta rute yang dirancang secara unik tidak hanya mencerminkan pencapaian fisik, tetapi juga membentuk narasi visual yang disusun dengan hati-hati. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting apakah aktivitas olahraga digital benar-benar didorong oleh semangat hidup sehat, atau telah beralih menjadi alat untuk pencitraan di ruang digital?

Popularitas Strava dan Gaya Hidup Urban

Strava awalnya diciptakan untuk membantu pengguna memantau dan meningkatkan performa dalam olahraga seperti lari, bersepeda, dan renang. Namun, dengan meningkatnya integrasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi ini mengalami perubahan fungsi. Data aktivitas yang sebelumnya bersifat pribadi sekarang dipublikasikan untuk mendapatkan pengakuan, baik dalam bentuk likes, komentar, maupun pengakuan sosial dari komunitas digital.

Fitur yang menampilkan statistik rinci dan visualisasi rute menjadikan Strava menarik untuk dibagikan di berbagai platform media sosial. Banyak pengguna yang menggabungkan unggahan mereka dengan foto estetik, musik yang dinamis, atau caption yang penuh motivasi. Bahkan, tren terbaru menunjukkan adanya usaha untuk merancang jalur lari agar membentuk gambar tertentu seperti hati, wajah kartun, atau simbol lainnya yang meningkatkan daya tarik visual dan kesan unik dalam konten tersebut.

Olahraga sebagai Representasi Diri

Bagi banyak pengguna muda, aktivitas fisik yang dicatat melalui Strava tidak hanya berfungsi untuk kesehatan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun citra diri. Identitas sebagai individu yang produktif, sehat, disiplin, dan estetis ditampilkan secara strategis melalui konten yang terkurasi. Dalam konteks ini, olahraga tidak hanya dilakukan untuk kesehatan tubuh, tetapi juga untuk citra yang ingin ditampilkan kepada publik.

Fenomena ini juga didukung oleh munculnya layanan pendukung, seperti jasa fotografi jalanan di area Car Free Day yang secara khusus membidik pelari atau pesepeda dengan latar belakang yang artistik. Tidak jarang, terdapat momen yang sengaja direkayasa seperti berpura-pura mengambil minuman di minimarket demi menampilkan narasi visual yang tampak spontan namun sebenarnya telah direncanakan. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa olahraga, dalam konteks digital, semakin terikat pada nilai estetika dan impresi sosial.

Perspektif Sosiologis: Identitas dan Validasi Sosial

Fenomena penggunaan Strava sebagai alat pencitraan dapat dianalisis melalui pendekatan interaksionisme simbolik. Dalam pendekatan ini, setiap tindakan individu mengandung makna simbolik yang dibentuk melalui interaksi sosial. Unggahan aktivitas fisik bukan lagi sekadar dokumentasi, melainkan komunikasi simbolik yang mencerminkan siapa seseorang, bagaimana mereka ingin dilihat, dan nilai apa yang ingin diwakili.

Media sosial mendorong munculnya kebutuhan akan validasi sosial yang kuat. Apresiasi dalam bentuk interaksi digital turut memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Akibatnya, motivasi untuk berolahraga perlahan bergeser dari kebutuhan kesehatan menjadi bentuk performa publik yang penuh perhitungan visual.

Implikasi Sosial dan Psikologis

Di satu sisi, penggunaan Strava membawa sejumlah dampak positif, antara lain:

- Meningkatkan motivasi berolahraga: Dengan adanya pencatatan dan visualisasi hasil, pengguna terdorong untuk lebih rutin bergerak dan memperbaiki performa.

- Membentuk komunitas berbasis gaya hidup sehat: Strava memudahkan individu untuk terhubung dengan sesama pelari, pesepeda, atau pecinta olahraga lainnya.

- Menumbuhkan kebanggaan atas pencapaian pribadi: Melalui unggahan hasil olahraga, pengguna dapat merayakan progres dan menjaga semangat dalam menjalani gaya hidup aktif.

Namun, tren ini juga menyimpan beberapa dampak negatif, seperti:

- Tekanan sosial untuk tampil sempurna: Keinginan untuk menampilkan data atau visual yang estetik dapat menimbulkan beban psikologis, terutama ketika pencapaian tidak sesuai ekspektasi.

- Pergantian motivasi dari kesehatan ke eksistensi digital: Olahraga dilakukan bukan lagi demi tubuh yang sehat, melainkan untuk membangun citra di media sosial.

- Munculnya perasaan tidak cukup baik atau kompetitif secara berlebihan: Perbandingan antar pengguna bisa memicu rasa minder, kecemasan, atau perlombaan yang kurang sehat.

Sebagai kesimpulan, strava mencerminkan budaya digital masa kini, di mana aktivitas fisik tidak hanya terbatas pada manfaat bagi tubuh, tetapi juga berperan dalam membentuk citra diri di dunia maya. Fenomena ini mengajak kita untuk kembali meninjau motivasi di balik setiap langkah yang dilacak dan setiap kilometer yang dibagikan. Olahraga, pada dasarnya, adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Biarkan aktivitas tersebut menjadi ruang refleksi dan perbaikan, bukan sekadar panggung pencitraan. (*)