MBG: Janji Politik Berbeban Anggaran

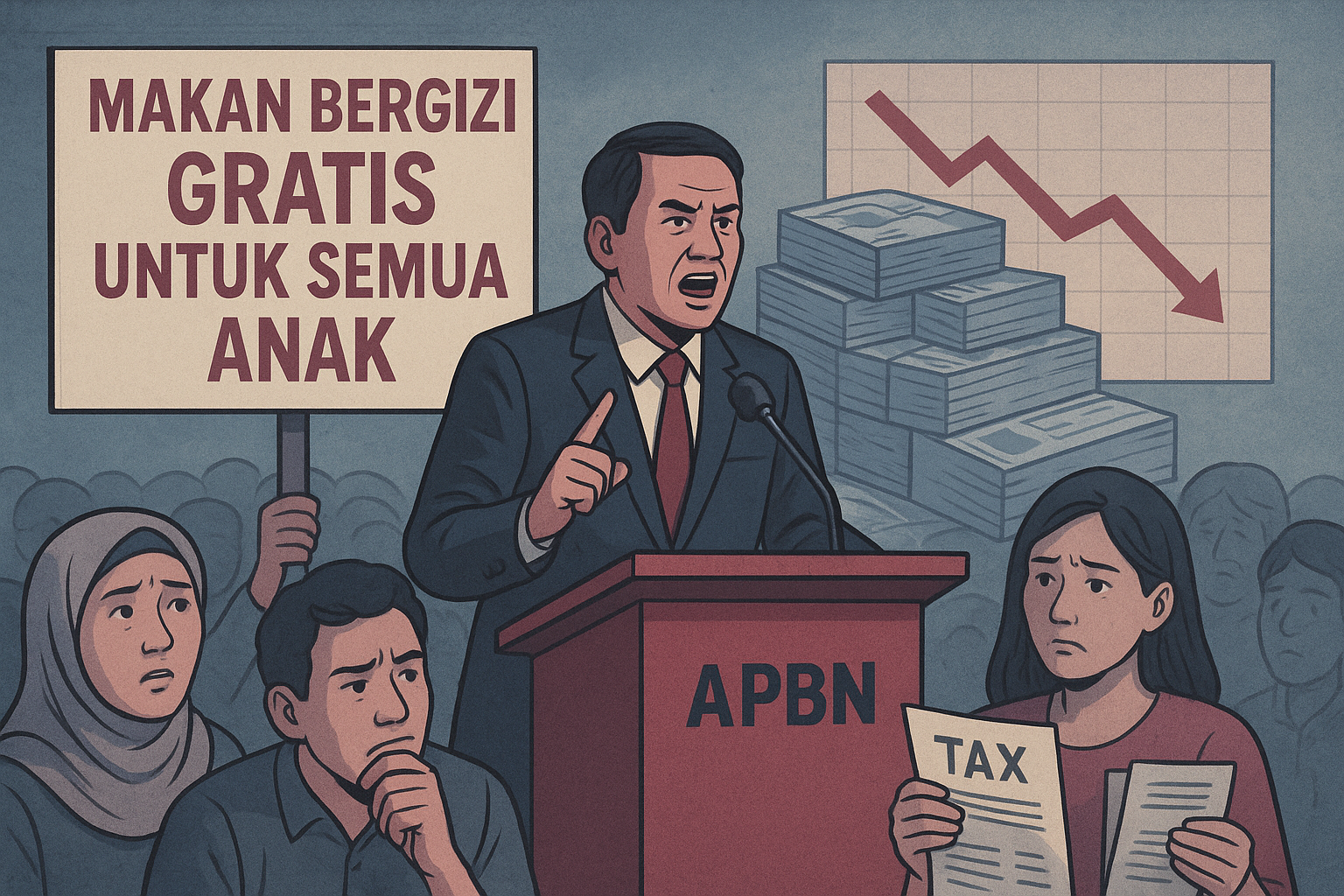

Ilustrasi: rekayasa gambar dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Ilustrasi: rekayasa gambar dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI).OPINI | TD —Menjelang setiap pesta demokrasi di Indonesia, masyarakat kembali disuguhi gelombang janji-janji politik yang terdengar manis. Dari janji menurunkan harga kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja, hingga menyediakan layanan publik gratis — semua dikemas dalam narasi perubahan dan kesejahteraan rakyat. Salah satu yang paling menyita perhatian publik belakangan ini adalah program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang diklaim sebagai solusi peningkatan gizi anak bangsa sekaligus upaya menekan angka stunting nasional.

Secara moral, gagasan memberi makanan bergizi kepada generasi muda tentu patut diapresiasi. Namun, dalam konteks kebijakan publik dan manajemen fiskal negara, janji semacam ini tidak bisa hanya dinilai dari niat baiknya. Pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang akan menanggung biayanya? Dan, apakah negara sanggup menjalankannya tanpa mengorbankan sektor penting lainnya?

Sebab dalam praktiknya, janji politik tanpa perhitungan ekonomi dan kebijakan yang matang kerap berubah menjadi beban anggaran baru — yang pada akhirnya justru ditanggung oleh rakyat sendiri.

1. Janji Populis di Tengah Keterbatasan Fiskal

Program MBG lahir di tengah ruang fiskal Indonesia yang semakin sempit. Data Kementerian Keuangan menunjukkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2025 telah mencapai Rp 203,4 triliun, naik sekitar 7,5% dari tahun sebelumnya. Anggaran tahun 2026 bahkan diperkirakan menembus Rp 307,9 triliun, mencakup belanja sosial dan bantuan langsung tunai.

Kondisi tersebut menandakan bahwa setiap kebijakan baru yang menggunakan dana APBN harus benar-benar diperhitungkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menegaskan, “APBN bukan alat politik. APBN adalah instrumen keuangan rakyat yang harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menekan defisit atau mengorbankan sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.”

Jika program MBG dipaksakan tanpa perhitungan matang, konsekuensinya bisa berat: defisit meningkat, utang bertambah, dan anggaran untuk pembangunan lain terpangkas. Dalam jangka panjang, janji populis ini bisa berubah menjadi bom waktu fiskal yang mengancam stabilitas ekonomi nasional.

2. Biaya Besar, Manfaat Masih Dipertanyakan

Di permukaan, program makan bergizi gratis tampak sederhana dan manusiawi. Namun jika diterapkan secara nasional, biayanya tidak main-main. Berdasarkan perkiraan sejumlah ekonom, jika MBG menyasar sekitar 40 juta siswa SD dan SMP, dengan biaya Rp 15.000 per porsi selama 200 hari sekolah, maka total kebutuhan dananya mencapai Rp 120 triliun per tahun.

Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan nasional tahun 2025 saja sudah mencapai Rp 665 triliun, sekitar 20% dari total APBN. Jika MBG dimasukkan sebagai program rutin, pemerintah harus memangkas anggaran sektor lain atau menambah utang baru.

Ekonom senior Faisal Basri mengingatkan bahwa kebijakan populis seperti ini sering memberi “efek jangka pendek yang menyenangkan, tetapi mengorbankan keberlanjutan fiskal di masa depan.” Dengan kata lain, program yang terlihat “pro-rakyat” bisa menjadi bumerang jika tidak diiringi rencana pembiayaan yang realistis.

Lebih jauh lagi, program seperti MBG rawan dimanfaatkan sebagai alat politik elektoral. Janji “gratis” mudah dijual secara emosional, namun dalam praktiknya, gratis di depan bisa berarti mahal di belakang — karena rakyat yang akhirnya menanggung beban fiskalnya.

3. Risiko Ketidakefisienan dan Kebocoran Anggaran

Masalah klasik lainnya adalah efisiensi dan ketepatan sasaran. Sejarah menunjukkan bahwa banyak program bantuan sosial di Indonesia rawan kebocoran data dan penyalahgunaan anggaran. Laporan BPK tahun 2023 mencatat ketidaktepatan data penerima bantuan sosial mencapai 10–15% di sejumlah daerah.

Anggota Komisi II DPR RI, Didik Mukrianto, juga mengingatkan, “Program makan bergizi gratis bisa positif jika pelaksanaannya efisien dan transparan. Namun tanpa pengawasan kuat, ia berpotensi menjadi ladang penyimpangan baru.”

Selain itu, sistem distribusi juga menjadi tantangan tersendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ribuan daerah terpencil. Menyalurkan bahan makanan bergizi ke seluruh wilayah membutuhkan rantai pasok yang solid dan biaya logistik tinggi. Tanpa infrastruktur memadai, implementasi MBG bisa timpang antara daerah perkotaan dan pedesaan — memperlebar kesenjangan, bukan menutupnya.

4. Antara Kebutuhan Sosial dan Kemampuan Fiskal

Tidak bisa dipungkiri, masalah gizi dan stunting memang nyata. Data BPS 2025 menunjukkan angka stunting nasional masih di kisaran 21,5%, dengan tingkat kemiskinan sekitar 9,4% dari populasi. Artinya, akses terhadap makanan bergizi memang belum merata.

Namun, solusi terhadap masalah ini tidak harus berupa program makan gratis berskala nasional. Alternatif yang lebih efisien bisa berupa subsidi pangan bergizi bagi keluarga miskin, penguatan ketahanan pangan lokal, atau edukasi gizi di sekolah. Program semacam itu berbiaya lebih kecil tetapi berdampak jangka panjang.

Dari sisi fiskal, pemerintah juga harus realistis. Saat ini, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 38,6%, sementara defisit APBN dijaga di bawah 2,5%. Jika MBG memaksa penambahan anggaran tanpa sumber pendapatan baru, risiko terhadap stabilitas fiskal akan semakin besar.

Refleksi: Politik Niat Baik yang Butuh Nalar Kritis

Pada dasarnya, MBG lahir dari niat baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Tetapi setiap program berbasis APBN harus diuji dengan nalar kebijakan publik, bukan hanya semangat populisme. Masyarakat perlu kritis — bukan karena menolak program sosial, tetapi karena ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang publik digunakan dengan efektif dan berkelanjutan.

Kita patut bertanya:

Apakah program ini benar-benar mampu dijalankan secara realistis?

Apakah tidak akan mengorbankan sektor lain yang juga vital?

Dan yang terpenting, apakah program ini berpihak pada rakyat — atau sekadar alat kampanye politik?

Rakyat berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas. Karena pada akhirnya, uang untuk menjalankan program itu adalah uang rakyat sendiri. Setiap kebijakan harus berangkat dari kemampuan, bukan sekadar keinginan.

Jika politik hanya sibuk menjanjikan hal-hal manis tanpa menghitung akibatnya, maka rakyatlah yang akan menanggung pahitnya. Sudah saatnya masyarakat tidak lagi memandang janji politik sebagai hadiah, melainkan sebagai komitmen moral dan fiskal yang harus diuji dengan data dan logika.

Hanya dengan cara itu, demokrasi Indonesia bisa tumbuh menjadi sistem yang rasional — bukan sekadar panggung jual beli janji.

Penulis: Salwa Ramadhan Citra Ridwany

Mahasiswi Semester 1, Pengantar Ilmu Politik, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta. (*)