Kalori, Validasi, dan Perang dengan Cermin: Ketika Diet Tak Lagi Soal Sehat, Tapi Soal Pengakuan

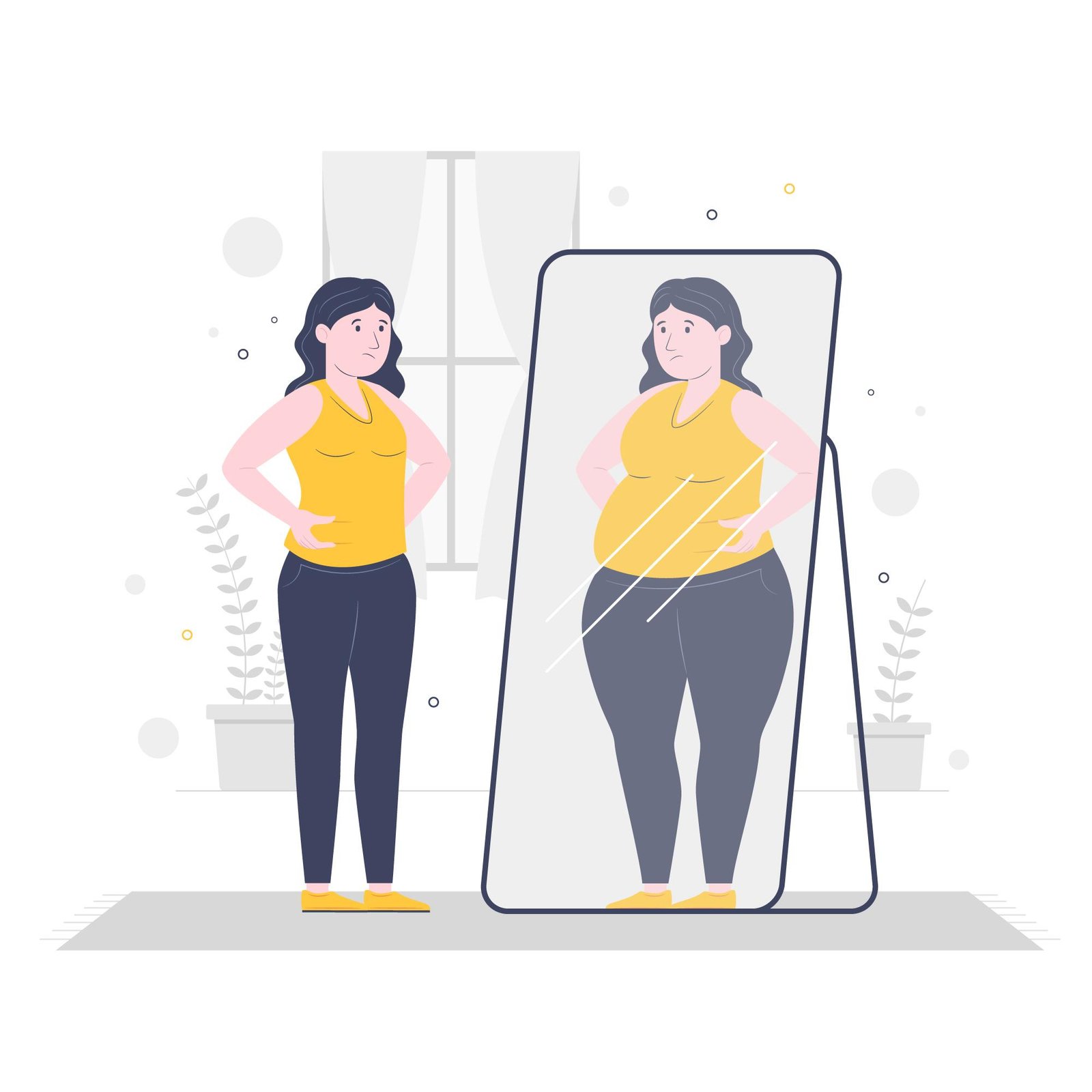

Ketika validasi jadi tujuan, cermin berubah dari teman refleksi menjadi musuh yang menilai. (Foto: Freepik)

Ketika validasi jadi tujuan, cermin berubah dari teman refleksi menjadi musuh yang menilai. (Foto: Freepik)OPINI | TD — “Manusia adalah makhluk visual”. Kalimat ini terdengar klise, tapi mencerminkan realitas zaman yang kian menilai dari tampilan luar. Di era media sosial, citra diri sering kali lebih penting daripada jati diri. Kita hidup dalam budaya visual yang menuntut kesempurnaan, di mana penampilan bukan lagi cerminan kesehatan, tetapi ukuran nilai seseorang. Lihat saja, bagaimana algoritma media sosial membanjiri layar dengan wajah mulus, tubuh langsing, dan gaya hidup ideal. Tanpa sadar, kita mulai mempercayai bahwa cantik dan menarik hanyalah milik mereka yang sesuai dengan citra itu.

Namun, bagaimana nasib mereka yang berukuran besar, yang tubuhnya tidak masuk dalam definisi “ideal” versi media? Dalam masyarakat yang menyanjung bentuk tubuh langsing, orang bertubuh big size sering kali menjadi objek stigma dan candaan. Ironisnya, kata “cantik” seakan punya ukuran tunggal—seolah keindahan hanya bisa diukur dengan meteran pinggang. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan rasa percaya diri dan merasa harus berubah agar diterima.

Padahal, di balik setiap tubuh ada kisah dan perjuangan yang tak terlihat. Ada yang berjuang menurunkan berat badan demi kesehatan, tapi setiap kali melihat pantulan di cermin, yang muncul bukan rasa bangga melainkan kecewa karena belum “cukup kurus”. Ada pula yang rela menahan lapar, meminum suplemen tanpa pengawasan medis, atau menjalani diet ekstrem hanya demi bisa tampil sempurna di depan kamera. Di sinilah letak masalah sebenarnya: motivasi untuk berubah bergeser dari keinginan untuk sehat menjadi kebutuhan untuk divalidasi.

Fenomena ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal psikologis. Tekanan sosial yang dibentuk oleh media membuat banyak orang menilai dirinya berdasarkan komentar orang lain. Ketika tubuh tidak sesuai dengan standar ideal, muncul rasa minder, cemas, bahkan depresi. Menurut penelitian psikologi modern, budaya validasi ini berkontribusi besar terhadap meningkatnya gangguan citra tubuh (body dysmorphic disorder). Artinya, seseorang bisa merasa “kurang” terus-menerus, bahkan ketika sebenarnya ia sudah tampak sehat dan proporsional.

Masalahnya, dunia maya tidak pernah benar-benar puas. Standar kecantikan selalu berubah—dari kurus ke berotot, dari putih ke eksotis, dari natural ke “glow up”. Maka, siapa pun yang berusaha mengejar validasi eksternal akan selalu tertinggal. Pujian di kolom komentar memang menyenangkan, tetapi sifatnya sementara. Hari ini dipuji “glowing”, besok bisa dibilang “beda banget sih sekarang.” Jika kebahagiaan bergantung pada penilaian orang lain, maka diri sendiri akan terus berada di bawah kendali opini publik.

Karena itu, penting untuk mengembalikan makna diet ke tujuan aslinya: menjaga keseimbangan dan kesehatan. Diet bukan sekadar menghitung kalori, tetapi tentang mengenal tubuh dan memahaminya. Tubuh manusia bukan mesin yang harus diseragamkan, melainkan sistem kompleks yang punya kebutuhan berbeda. Ada yang merasa sehat di ukuran M, ada pula yang tetap bugar di ukuran XL. Yang terpenting bukan berapa berat badan yang turun, tapi bagaimana tubuh kita berfungsi dengan baik dan pikiran tetap bahagia.

Selain itu, masyarakat perlu berhenti menganggap ukuran tubuh sebagai cermin moral atau kedisiplinan seseorang. Tubuh besar bukan berarti malas, dan tubuh kecil bukan berarti sehat. Menghakimi seseorang dari bentuk tubuhnya sama saja dengan menilai buku hanya dari sampul. Edukasi tentang body positivity dan kesehatan mental perlu lebih digencarkan, terutama di lingkungan pendidikan dan media. Anak muda perlu diajarkan bahwa rasa percaya diri tidak boleh bergantung pada bentuk tubuh, melainkan pada bagaimana mereka menghargai diri sendiri.

Sebelum sibuk menimbang berat badan, mungkin kita perlu menimbang niat terlebih dahulu. Apakah kita sedang berjuang untuk hidup lebih sehat, atau sekadar ingin tampil beda di feed Instagram? Apakah kita berlari demi cinta diri, atau demi tepuk tangan dunia yang cepat bosan? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka kita akan terus berlari tanpa arah. Tapi jika motivasinya adalah yang pertama—karena ingin nyaman dengan diri sendiri—maka setiap langkah kecil akan terasa bermakna.

Pada akhirnya, perang dengan cermin bukanlah soal siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita berdamai dengan refleksi diri. Ketika seseorang belajar mencintai dirinya tanpa syarat, cermin tidak lagi menjadi alat penghakiman, melainkan pengingat bahwa setiap tubuh, sekecil atau sebesar apa pun, berhak dihargai. Karena sejatinya, kecantikan bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, tetapi bagaimana kita memandang diri sendiri dengan penuh penerimaan.

Penulis: Qarin Irvia Ramadina

Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Tangerang. (*)