Sang Cahaya yang Mengukir Kitab Keabadian

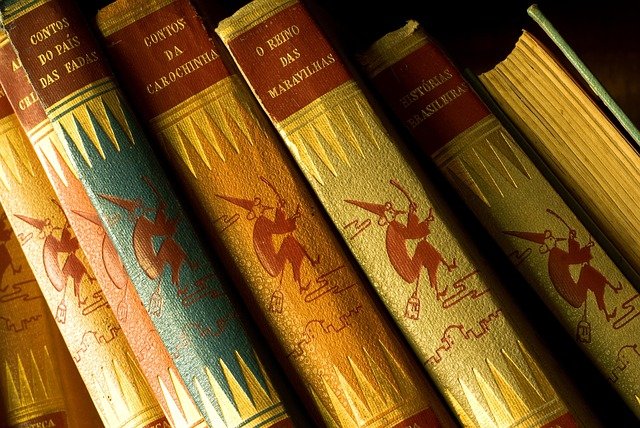

Ilustrasi (Foto: marcellosokal/Pixabay)

Ilustrasi (Foto: marcellosokal/Pixabay)OPINI | TD — Di antara sekian banyak benda langit yang bertebaran di jagad raya, hanya ada satu pusat cahaya yang menjadi sebab segala sesuatu di bumi ini dapat terlihat—matahari. Ia sumber energi utama yang memungkinkan pucuk-pucuk daun melakukan fotosintesis, burung-burung mengetahui waktu bermigrasi, dan manusia mengenal wajah sesamanya.

Ilmu, dalam perumpamaan kosmik ini, adalah matahari kedua bagi peradaban manusia. Bukan yang menyinari kulit, melainkan menerangi seluruh lapisan kesadaran. Cahayanya tidak hanya menerangi apa yang tampak oleh indra, tetapi juga menembus lorong-lorong hati yang paling dalam, menggugah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tertidur di gua kalbu.

Api Pengetahuan dalam Riwayat Peradaban

Sejarah mencatat dengan tinta emas perjalanan api pengetahuan melalui zaman. Di Alexandria, perpustakaan agung berdiri sebagai altar pemujaan kepada Athena, dewi kebijaksanaan. Ribuan naskah papirus dari berbagai peradaban terkumpul di sana, menjadi bahan bakar bagi pemikir-pemikir awal seperti Euclid dan Archimedes.

Lalu api itu berpindah ke Timur. Pada abad ke-9, Khalifah Al-Ma’mun membangun Bayt al-Hikmah di Baghdad—sebuah kompleks akademik yang menjadi tempat penerjemahan besar-besaran karya Yunani, Persia, dan India. Di sinilah matematikawan Al-Khwarizmi menulis kitab Al-Jabr yang menjadi fondasi aljabar modern, sementara dokter Al-Razi melakukan eksperimen kedokteran pertama dengan kelompok kontrol.

Sementara di Pulau Jawa, tradisi pujangga keraton seperti Ronggowarsito menuaskan ilmu mereka melalui serat-serat yang ditulis dalam tembang macapat. Kitab Centhini menjadi ensiklopedia budaya Jawa yang memadukan spiritualitas, seni, dan ilmu praktis kehidupan.

Cahaya yang Membelah Kegelapan Diri

Di Cordoba abad ke-12, filsuf Ibn Rushd dengan tekun menjabarkan komentar-komentarnya atas karya Aristoteles. Sebuah upaya rekonsiliasi antara akal (logos) dan wahyu (mythos) yang menuai kontroversi namun membuka jalan baru bagi dialektika pengetahuan.

Di tanah Persia, Al-Ghazali dalam karyanya “Misykatul Anwar” menggambarkan ilmu sebagai cahaya yang bersifat hierarkis: mulai dari cahaya indrawi hingga cahaya ilahiah yang menerangi hati. Baginya, ilmu sejati harus mampu membebaskan dari kegelapan skeptisisme sebagaimana ia alami dalam pengembaraan spiritualnya.

Sementara di Eropa abad ke-13, Thomas Aquinas membangun sintesis besar antara teologi Kristen dan filsafat Aristoteles. Karyanya “Summa Theologica” menjadi fondasi skolastisisme, menunjukkan bahwa ilmu yang terintegrasi dapat menjadi jembatan antara iman dan rasio.

Menjadi Sang Pembawa Obor

Di era informasi digital ini, kita menjadi pewaris seluruh tradisi keilmuan ini. Setiap kali seorang guru mengajarkan konsep dasar matematika, ia sebenarnya meneruskan obor yang telah dinyalakan oleh Al-Khwarizmi 1200 tahun lalu. Setiap penelitian kedokteran modern adalah tetes air dari samudera pengetahuan Ibnu Sina.

“Pendidikan bukan mengisi ember, melainkan menyalakan api.” — William Butler Yeats

Tugas kita sekarang adalah menjaga nyala api ini tetap hidup—tidak hanya sebagai warisan pasif, tetapi sebagai sesuatu yang terus berkobar dan menerangi jalan peradaban. Dengan membaca secara kritis, menulis dengan integritas, dan berdialog dengan pikiran-pikiran besar sepanjang zaman.

Meneruskan Warisan Ilmu

Namun, tantangan yang dihadapi oleh generasi saat ini tidaklah ringan. Dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi yang berlimpah, kita sering kali terjebak dalam arus deras data yang tidak terfilter. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kita harus mampu membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak, serta memahami konteks di balik setiap pengetahuan yang kita terima.

Kita juga perlu menyadari bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada ranah akademis. Setiap pengalaman hidup, setiap interaksi dengan orang lain, dan setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses pembelajaran. Dalam konteks ini, pendidikan seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi, tetapi juga tanggung jawab individu untuk terus belajar dan berkembang.

Cahaya yang Menginspirasi Perubahan

Lebih jauh lagi, ilmu pengetahuan harus menjadi alat untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan krisis kesehatan, kita perlu menggunakan pengetahuan kita untuk merumuskan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih baik, dan pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu menuju perubahan tersebut.

Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi penerus tradisi keilmuan, tetapi juga agen perubahan yang mampu menerangi jalan bagi generasi mendatang. Kita harus berkomitmen untuk tidak hanya mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga membagikannya, menerapkannya, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Penutup: Mengukir Kitab Keabadian

Akhirnya, kita semua adalah penulis dalam kitab keabadian yang sedang kita ukir. Setiap ide, setiap penemuan, dan setiap tindakan kita akan menjadi bagian dari narasi besar peradaban manusia. Mari kita pastikan bahwa cahaya yang kita bawa tidak hanya menerangi jalan kita sendiri, tetapi juga jalan bagi orang lain. Dengan semangat kolaborasi dan saling berbagi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih cerah, di mana ilmu pengetahuan menjadi cahaya yang tak pernah padam.

Penulis: Wahyu Nur Rahman, penikmat karya-karya intelektual.