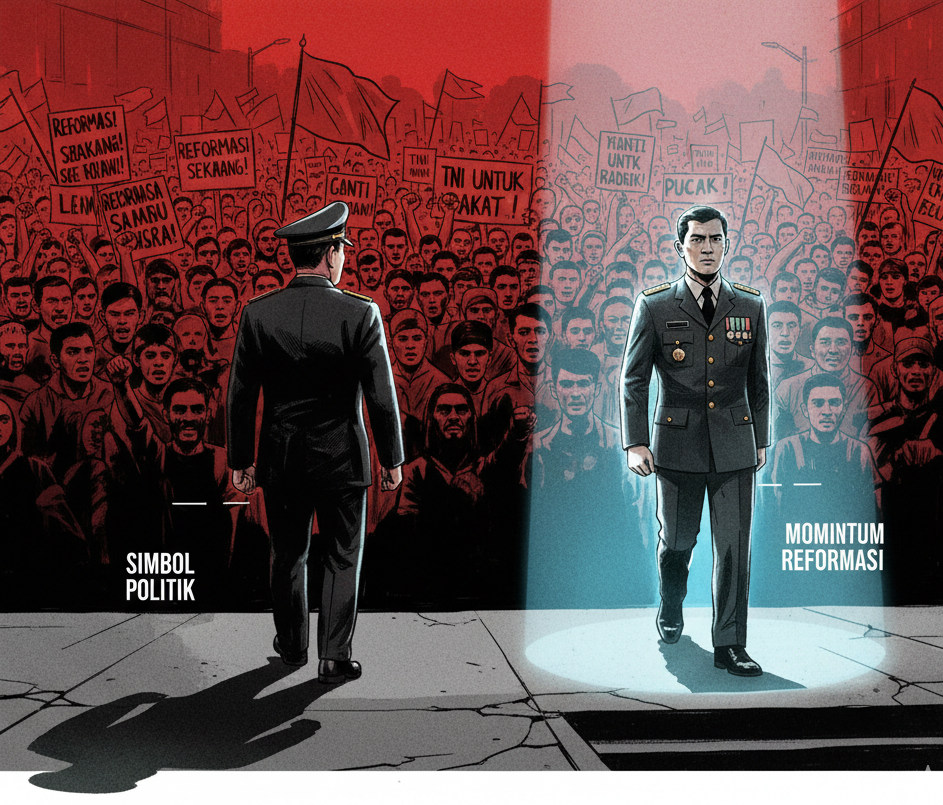

Pergantian Jenderal di Tengah Protes: Simbol Politik atau Momentum Reformasi?

Ilustrasi: Gambar hasil rekayasa menggunakan kecerdasan buatan oleh penulis.

Ilustrasi: Gambar hasil rekayasa menggunakan kecerdasan buatan oleh penulis.

OPINI | TD — Pergantian pucuk pimpinan militer di Indonesia selalu menjadi peristiwa politik yang menyita perhatian publik. Terlebih ketika pergantian itu dilakukan di tengah gelombang protes besar-besaran. Sejarah Indonesia menunjukkan, setiap kali masyarakat turun ke jalan menuntut perubahan, posisi seorang jenderal jarang muncul sebagai bagian dari solusi substantif yang ditawarkan pemerintah.

Pertanyaan pun muncul: apakah pergantian ini benar-benar membawa perubahan, atau sekadar simbol untuk meredam kemarahan rakyat? Fenomena pergantian jenderal di tengah protes bukanlah hal baru. Di satu sisi, langkah ini kerap dianggap strategis untuk menjaga stabilitas politik. Namun di sisi lain, publik perlu menyadari bahwa persoalan mendasar—seperti kekerasan aparat, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemahnya kontrol sipil terhadap militer—tidak otomatis selesai hanya dengan bergantinya figur seorang jenderal.

Tekanan Publik dan Krisis Kepercayaan

Kemarahan publik tidak lahir tanpa alasan. Berbagai kasus menunjukkan adanya dugaan penggunaan kekerasan berlebihan dalam penanganan aksi demonstrasi. Alih-alih meredakan ketegangan, tindakan represif aparat justru memicu gelombang protes yang lebih besar. Tuduhan pelanggaran HAM kian merusak citra institusi militer.

Namun, tanpa perubahan substansial dalam budaya organisasi dan pola pikir, pergantian kepemimpinan hanya akan menjadi “perubahan wajah” tanpa menyentuh akar persoalan. Kekerasan berulang, tuduhan pelanggaran HAM, hingga kebijakan keamanan yang tumpang tindih tetap menghantui. Jika tidak ada reformasi struktural, pergantian jenderal hanya menjadi solusi sementara.

Masalah yang Mengemuka

Pergantian pimpinan militer bukanlah akhir dari masalah. Setidaknya ada tiga persoalan utama:

- Pelanggaran HAM. Tuduhan penembakan, penganiayaan, dan penahanan sewenang-wenang masih membayangi operasi keamanan, merusak citra militer di mata rakyat.

- Kebingungan Kebijakan. Pergantian mendadak di tengah krisis menimbulkan ketidakpastian strategi, memengaruhi konsentrasi kebijakan keamanan, dan menimbulkan keraguan di internal maupun publik.

- Kekerasan Berlebihan. Penggunaan kekuatan represif dalam mengendalikan unjuk rasa meninggalkan luka kolektif. Alih-alih dialog, pendekatan kekerasan justru memperdalam siklus ketidakpercayaan.

Mekanisme Pergantian Jenderal

Pergantian Panglima TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Prosesnya mencakup:

- Pengajuan Calon oleh Presiden — Presiden memilih dan mengajukan satu nama calon Panglima TNI.

- Uji Kelayakan DPR RI — Komisi terkait di DPR melakukan fit and proper test terhadap calon tersebut.

- Persetujuan dan Pelantikan — Jika disetujui, Presiden melantik Panglima baru.

Mekanisme ini diharapkan menjaga transparansi dan mencegah pergantian jenderal semata menjadi respons politik jangka pendek.

Simbol atau Momentum Perubahan?

Pergantian jenderal kerap dilihat sebagai gestur politik pemerintah. Namun, simbol tanpa substansi hanya menjadi “plester sementara” bagi luka yang dalam. Publik akan segera sadar bahwa akar masalah belum terselesaikan.

Sebaliknya, pergantian ini bisa dijadikan momentum untuk reformasi kelembagaan dengan langkah-langkah:

- Mengevaluasi pola penanganan aksi protes.

- Menyusun pedoman baru berbasis dialog, bukan kekerasan.

- Menindak tegas aparat pelanggar HAM.

- Memperkuat akuntabilitas militer di bawah kendali sipil.

Tantangan Jenderal Baru

Seorang Panglima baru menghadapi tantangan berat: menjaga stabilitas keamanan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik. Ia harus membangun komunikasi sehat dengan masyarakat sipil, memastikan militer menjadi pendukung demokrasi, bukan penghambatnya.

Dampak terhadap Demokrasi

Dalam negara demokratis, militer wajib tunduk pada otoritas sipil. Jika pergantian jenderal dilakukan demi kepentingan politik sesaat, hal ini justru merusak sendi demokrasi dan memperkuat citra militer sebagai alat politik. Sebaliknya, bila dilakukan secara transparan dan reformis, pergantian bisa menjadi momentum memperkuat demokrasi dan profesionalisme militer.

Dampak Sosial dan Psikologis

Pergantian jenderal juga memengaruhi psikologi publik. Sebagian masyarakat optimistis sosok baru membawa perubahan, sementara sebagian lain skeptis, menganggapnya sekadar strategi politik. Polarisasi ini bisa memengaruhi stabilitas sosial.

Perbandingan dengan Negara Lain

Pengalaman negara lain memberi pelajaran penting. Di Thailand, pergantian jenderal sering dijadikan alat memperkuat posisi politik pemerintah, namun tidak menghapus budaya intervensi militer. Di Myanmar, pergantian pucuk pimpinan bahkan berujung kudeta militer yang menghancurkan demokrasi. Pelajaran ini menegaskan: pergantian figur saja tidak cukup, yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh.

Refleksi Sejarah

Sejarah menunjukkan, pergantian jenderal di masa krisis selalu sarat kepentingan politik. Jika dijadikan momentum, ia bisa menjadi katalis perubahan. Tetapi jika sekadar strategi meredakan ketegangan, hasilnya akan sama dengan masa lalu. Karena itu, publik harus terus mengawal dan mengkritisi setiap langkah pemerintah agar berpihak pada rakyat dan memperkuat demokrasi.

Penutup

Pergantian jenderal memang dapat memberi sinyal keseriusan pemerintah menanggapi keresahan rakyat. Namun, tanpa reformasi struktural dalam tata kelola keamanan dan relasi sipil-militer, langkah ini hanya berhenti pada simbol. Yang dibutuhkan adalah komitmen pada penghormatan HAM, transparansi, dan akuntabilitas aparat.

Rakyat tidak menuntut sekadar pergantian nama, melainkan perubahan paradigma.

Penulis: Shabrina Syifaur Rahmah, Mahasiswa Semester 1 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)