Menakar Posisi Indonesia di Tengah Ketegangan Global

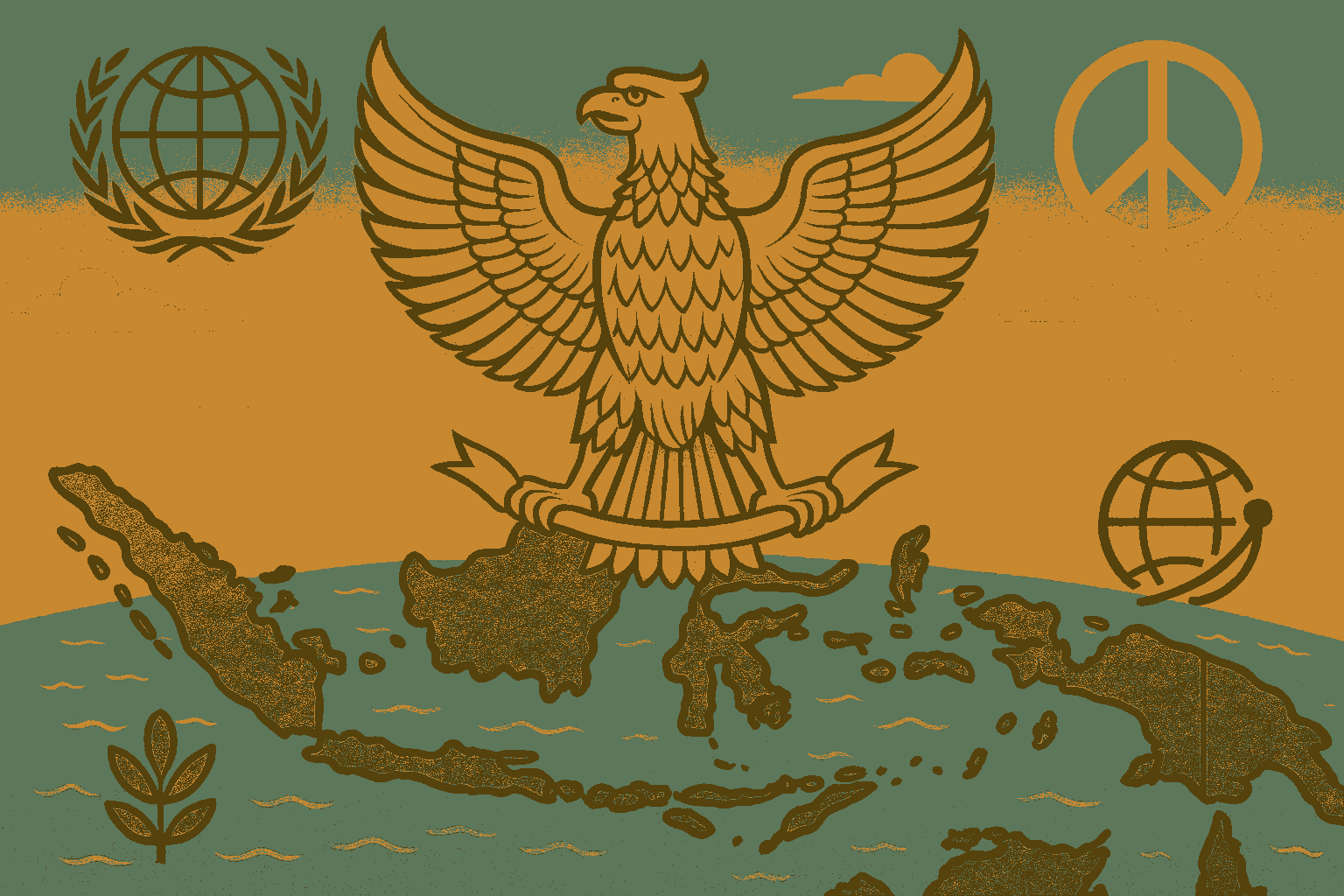

Ilustrasi (Rekayasa gambar menggunakan kecerdasan buatan (AI) Copilot oleh TangerangDaily)

Ilustrasi (Rekayasa gambar menggunakan kecerdasan buatan (AI) Copilot oleh TangerangDaily)OPINI | TD – Dalam percaturan global yang kian kompetitif dan multipolar, Indonesia dihadapkan pada dilema strategis yang kompleks. Di satu sisi, negeri ini menegaskan kembali prinsip politik luar negeri “bebas dan aktif”; di sisi lain, dunia kini bergerak ke arah polarisasi baru antara blok Barat dan kekuatan alternatif seperti China, Rusia, dan aliansi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan). Pertanyaannya: sejauh mana Indonesia mampu menjaga independensinya tanpa mengorbankan peluang geopolitik dan kepentingan nasional?

Awal tahun 2025 menjadi tonggak penting ketika Indonesia resmi bergabung dengan BRICS Plus. Kelompok yang dulunya dianggap forum ekonomi negara berkembang ini telah bertransformasi menjadi poros geopolitik tandingan Barat. Bergabungnya Indonesia menandai arah baru dalam diplomasi Global South. Tidak lama berselang, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam Forum Ekonomi Internasional di St. Petersburg. Keduanya membahas kerja sama strategis dari pertahanan, pertanian, hingga rencana pembangunan reaktor nuklir pertama di Indonesia yang ditargetkan selesai pada 2032 (Reuters, 2025).

Langkah ini menimbulkan pertanyaan: apakah Indonesia sedang menggeser orientasi geopolitiknya ke Timur? Atau justru sedang memainkan strategi diversifikasi demi memperkuat posisi tawar globalnya?

Faktanya, hubungan Indonesia dengan China tetap menjadi poros utama dalam sektor ekonomi. Nilai perdagangan bilateral mencapai USD 147,8 miliar pada 2024, meningkat lebih dari 6% dari tahun sebelumnya (AP News, 2024). Selain menjadi mitra dagang terbesar, China juga mendominasi investasi di proyek-proyek strategis seperti kereta cepat dan smelter nikel. Indonesia sendiri kini menguasai 61% pasokan nikel global dan diperkirakan akan mencapai 74% pada 2028 (Financial Times, 2024). Dengan lonjakan permintaan baterai kendaraan listrik dunia, Indonesia memegang kartu penting dalam rantai pasok masa depan.

Namun, ketergantungan ekonomi terhadap satu kekuatan besar dapat memunculkan risiko. Amerika Serikat, yang sebelumnya menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia, mulai menunjukkan sikap proteksionis. Wacana pengenaan tarif pada beberapa komoditas dari Asia Tenggara mulai mengemuka. Meskipun Indonesia tetap aktif di forum G20, IPEF, dan APEC, keseimbangan relasi dengan Barat memerlukan konsolidasi yang lebih serius.

Dalam konteks ini, prinsip “bebas-aktif” tidak bisa hanya menjadi jargon. Seperti yang ditulis oleh Dewi Fortuna Anwar (2020) dalam jurnal Global Governance, Indonesia perlu menghindari jebakan “bandwagoning” atau terlalu condong pada satu kekuatan besar. Sebaliknya, diperlukan diplomasi cerdas yang mengutamakan kepentingan nasional jangka panjang. Hal serupa ditegaskan oleh Rüland (2021) dalam Asian Survey, yang menyebut bahwa Indonesia bisa menjadi kekuatan penyeimbang regional apabila mampu memainkan peran sebagai middle power dengan independensi yang kredibel.

Dalam sejarahnya, prinsip non-blok Indonesia pernah diuji pada masa Perang Dingin, ketika dunia terbelah antara Blok Barat dan Uni Soviet. Namun saat itu, Indonesia tidak sekadar netral; ia aktif memimpin Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok. Kini, dengan dunia kembali menuju polarisasi baru, konteksnya jauh lebih kompleks—karena ekonomi, teknologi, dan pertahanan saling terikat dalam jejaring global yang sulit dipisahkan.

Langkah Indonesia membina kerja sama pertahanan dengan Rusia dan keterlibatan dalam proyek nuklir sipil juga menyimpan dimensi strategis. Dalam laporan CSIS (2023), disebutkan bahwa diversifikasi alutsista dan teknologi energi merupakan bagian dari strategi pengurangan ketergantungan terhadap negara-negara Barat. Namun, pendekatan ini juga membuka ruang bagi tekanan diplomatik baru, termasuk risiko sanksi sekunder dari mitra tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Oleh karena itu, manuver Indonesia harus dilakukan secara hati-hati, dengan mitigasi risiko yang matang.

Indonesia kini berada di titik krusial: antara menjadi pion dalam rivalitas geopolitik atau menjadi aktor strategis yang menentukan arah permainan. Bergabung dengan BRICS bisa membuka akses pendanaan baru, transfer teknologi, dan forum solidaritas negara berkembang. Namun tetap menjaga hubungan konstruktif dengan AS dan Uni Eropa juga penting untuk menjamin stabilitas jangka panjang, baik dalam investasi, ekspor, maupun kemitraan pertahanan.

Kebijakan luar negeri Indonesia ke depan harus bertumpu pada tiga hal: pertama, memperkuat kapasitas diplomatik berbasis kepentingan nasional yang terukur. Kedua, memperluas kerja sama ekonomi dengan berbagai kutub kekuatan dunia secara simultan, bukan searah. Ketiga, membangun ketahanan domestik di bidang energi, pangan, dan teknologi agar tak mudah dipengaruhi tekanan eksternal.

Sebagai negara dengan sejarah Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok, Indonesia punya warisan diplomatik yang kaya. Kini, tantangannya adalah menerjemahkan warisan tersebut ke dalam kebijakan konkret yang relevan dengan dinamika abad ke-21. Seperti kata Bung Karno, Indonesia harus menjadi “penyambung lidah dunia yang tertindas”—bukan dengan retorika kosong, tetapi melalui aksi nyata dalam memimpin diplomasi Global South.

Dan dalam dunia yang makin terfragmentasi, keberanian untuk tetap mandiri sekaligus terbuka adalah bentuk kekuatan tersendiri.

Penulis: Diva Livia Wulandari, Mahasiswi Ilmu Pemerintahan, FISIP, UNTIRTA

Editor: Mohamad Romli (*)