Ketika Moral Mati di Layar: Menghidupkan Kembali Pancasila di Tengah Krisis Etika Digital

Mery Dwi Yanti. (Foto: Dok. Pribadi)

Mery Dwi Yanti. (Foto: Dok. Pribadi)OPINI | TD — Dalam dua dekade terakhir, ruang digital berkembang menjadi arena terbesar kehidupan masyarakat Indonesia. Media sosial membantu kita belajar, bekerja, dan menjalin relasi tanpa batas. Namun di balik manfaat itu, ada sisi gelap yang semakin tampak: meningkatnya krisis moral dan hilangnya empati. Konten merendahkan martabat, body shaming, cyberbullying, hingga judi online memperlihatkan betapa etika publik tidak mampu mengikuti laju perkembangan teknologi.

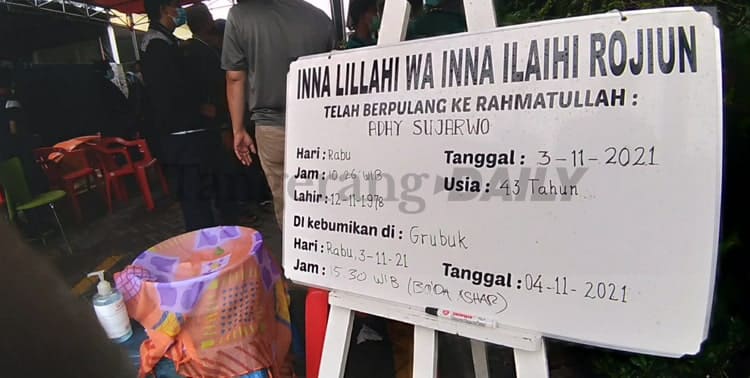

Tahun 2024 menjadi salah satu titik paling kelam, ketika seorang remaja perempuan di Jawa Timur mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban perundungan daring. Tragedi itu tidak hanya menjadi isu viral, tetapi juga menyingkap rapuhnya moralitas digital kita. Kita tidak lagi sekadar membaca berita—kita menyaksikan bagaimana kata-kata tajam di layar mampu merenggut nyawa.

Ketika Pancasila Tak Lagi Hidup di Ruang Publik Digital

Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara sekaligus kompas moral yang seharusnya membimbing perilaku warga. Namun, nilai-nilai itu perlahan kehilangan daya hidup. Banyak orang hafal sila-sila Pancasila, tetapi gagal menerapkannya dalam komentar, unggahan, maupun interaksi sehari-hari.

Sila Kemanusiaan dilanggar saat warganet merundung dan mempermalukan orang lain.

Sila Persatuan tercabik oleh ujaran kebencian berbasis SARA.

Sila Keadilan memudar ketika ruang digital hanya menguntungkan sebagian, sementara yang lain terjebak dalam eksploitasi digital.

Pancasila tereduksi menjadi slogan, bukan lagi pedoman etis yang membentuk karakter.

Akar Krisis Etika Digital: Dari Anonimitas hingga Budaya Validasi

Dekadensi moral digital tidak muncul tiba-tiba. Ada beberapa akar masalah yang mendorongnya:

- Anonimitas dan hilangnya rasa tanggung jawab

Identitas yang tersembunyi membuat orang merasa bebas berkata kasar tanpa mempertimbangkan dampak. - Budaya validasi dan krisis identitas

Generasi muda membangun harga diri dari likes, views, dan komentar. Nilai kemanusiaan bergeser menjadi nilai komoditas. - Pendidikan karakter yang tidak kontekstual

Pendidikan Pancasila di sekolah masih didominasi hafalan. Nilai berhenti di kepala, tidak turun menjadi tindakan. - Ledakan konten negatif yang sulit dibendung

Algoritma cenderung memprioritaskan sensasi, bukan nilai kemanusiaan. - Kesenjangan digital yang menciptakan ruang eksploitasi

Banyak pengguna tidak memiliki literasi digital yang memadai untuk membedakan informasi sehat dan manipulatif.

Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa krisis etika digital adalah krisis nilai—dan krisis nilai hanya bisa diatasi dengan pendekatan nilai pula.

Urgensi Reaktualisasi Pancasila di Era Digital

Reaktualisasi Pancasila bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan menghidupkan nilai-nilainya dalam konteks baru. Pancasila perlu hadir di dunia digital sebagai:

- Kompas moral, yang membantu warganet membedakan tindakan yang pantas dan tidak pantas.

- Filter identitas bangsa, agar kita tidak kehilangan jati diri di tengah arus budaya global.

- Dasar etika digital, terutama terkait empati, keadilan, dan tanggung jawab.

Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma: dari “menghafal sila” menjadi “menghidupi sila”.

Strategi Reaktualisasi Pancasila yang Relevan dan Kreatif

1. Laboratorium Konten Berpancasila di Sekolah

Siswa dilatih membuat video empati, kampanye anti-bullying, atau podcast literasi moral. Pendekatan kreatif jauh lebih efektif daripada ceramah formal.

2. Studi Kasus Digital Tanpa Menyebut Korban

Membahas kasus viral dari perspektif Pancasila–nilai apa yang dilanggar, dampaknya, dan alternatif perilakunya.

3. Pelatihan Empati dan Ketahanan Emosi

Simulasi empati, kelas literasi emosi, dan peer counselling membantu remaja memahami dampak komentar digital.

4. Literasi Digital Berbasis Etika, Bukan Sekadar Teknik

Warganet perlu memahami dampak psikologis dari komentar buruk, risiko penyebaran hoaks, dan tanggung jawab moral dalam membuat konten.

5. Kolaborasi Orang Tua dan Sekolah

Kontrak etika digital keluarga, forum diskusi, dan workshop reguler membantu menyatukan nilai pendidikan rumah dan sekolah.

6. Kampanye Pancasila di Media Sosial

Nilai kemanusiaan, persatuan, dan toleransi perlu hadir di platform yang paling sering digunakan generasi muda.

7. Teladan Etika dari Tokoh Publik dan Influencer

Karakter digital publik figur membentuk budaya digital masyarakat.

8. Integrasi Etika Pancasila dalam Kebijakan Digital Nasional

Regulasi konten, keamanan siber, hingga penggunaan AI dapat disusun berbasis nilai Pancasila.

9. Pengembangan Fitur “Ethics Reminder” di Aplikasi Lokal

Fitur peringatan sebelum unggahan berpotensi memicu konflik dapat membantu mengurangi konten merugikan.

Penutup: Membangun Ruang Digital yang Beradab adalah Tanggung Jawab Bersama

Krisis moral digital bukan sekadar efek samping teknologi, tetapi ancaman nyata bagi masa depan karakter bangsa. Ketika kata-kata mampu melukai hingga merenggut nyawa, kita harus bertanya: ke mana perginya empati?

Pancasila menawarkan jalan pulang—kompas moral untuk menata kembali perilaku digital kita. Reaktualisasi bukan sekadar wacana, tetapi kebutuhan mendesak untuk membangun ruang digital yang cerdas, beretika, dan manusiawi.

Teknologi tanpa nilai hanya akan melahirkan kekacauan. Tetapi teknologi yang berjalan seiring moralitas akan menjadi kekuatan besar bagi kemajuan bangsa. Menghidupkan kembali Pancasila di dunia digital adalah investasi jangka panjang bagi generasi mendatang—mereka yang lahir sebagai digital native dan akan menentukan wajah Indonesia di masa depan.

Penulis: Mery Dwi Yanti

Mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)