Eksklusi Identitas dan Akses Ekonomi: Dampak Politik Identitas terhadap Kemiskinan di Indonesia

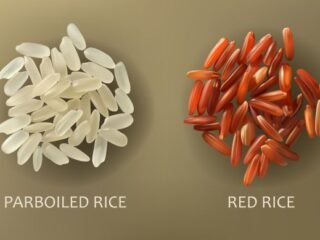

Ilustrasi: rekayasa gambar dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Ilustrasi: rekayasa gambar dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI).OPINI | TD — Politik identitas telah menjadi fenomena kompleks di Indonesia. Pada dasarnya, politik identitas—yaitu penggunaan perbedaan agama, etnis, gender, atau budaya dalam arena politik—seharusnya bisa memperkuat representasi kelompok minoritas. Namun, dalam praktiknya, politik identitas sering menimbulkan diskriminasi dan eksklusi sosial. Akibatnya, sebagian kelompok kehilangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan bantuan sosial. Eksklusi semacam ini tidak hanya melemahkan kohesi sosial, tetapi juga memperdalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Politik Uang dan Eksklusi Sosial

Salah satu bentuk nyata eksklusi adalah praktik politik uang. Kelompok miskin kerap dipandang sebagai “objek suara” dalam pemilu, sementara kebutuhan mereka setelah suara diberikan hampir selalu terabaikan. Fenomena ini diperparah oleh diskriminasi dalam rekrutmen kerja, keterbatasan fasilitas pendidikan untuk komunitas adat, dan distribusi bantuan sosial yang bias. Identitas—baik agama, etnis, maupun kelas sosial—sering dimanfaatkan sebagai alat politik, bukan sebagai dasar penghargaan hak dan akses yang adil.

Lingkaran Kemiskinan dan Politik Identitas

Eksklusi berbasis identitas menciptakan lingkaran kemiskinan struktural. Kelompok yang terpinggirkan sulit naik kelas sosial karena akses terbatas, stigma sosial, dan kebijakan yang tidak adil. Diskriminasi juga memperlemah solidaritas sosial dan rasa saling percaya antarwarga—padahal kohesi sosial merupakan fondasi pembangunan bangsa. Dengan demikian, kemiskinan tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah ekonomi, melainkan juga sebagai masalah politik dan budaya.

Solusi dan Pendekatan Inklusif

1. Distribusi Bantuan Sosial Transparan

- Solusi: Digitalisasi data penerima bantuan melalui sistem berbasis NIK yang dapat dipantau publik.

- Contoh Aplikatif: Program Satu Data Indonesia memungkinkan masyarakat mengakses daftar penerima bantuan, sehingga potensi diskriminasi dapat ditekan.

2. Penegakan Hukum Anti-Diskriminasi

- Solusi: Memperkuat implementasi undang-undang anti-diskriminasi dan memberi sanksi tegas pada pelanggar.

- Contoh Aplikatif: Komnas HAM bersama kepolisian menangani kasus pelarangan ibadah kelompok minoritas dengan mekanisme hukum terbuka agar ada efek jera.

3. Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian

- Solusi: Memberdayakan UMKM, koperasi, dan akses modal mikro, dengan kesempatan setara bagi kelompok minoritas.

- Manfaat: Mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, meminimalkan risiko eksploitasi politik, dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

4. Pendidikan Multikultural dan Literasi Politik

- Solusi: Institusionalisasi pendidikan inklusif di sekolah dan program komunitas.

- Manfaat: Generasi muda tidak hanya belajar toleransi, tetapi juga mampu mengenali dan mengkritisi manipulasi politik berbasis identitas.

Mengapa Ini Mendesak?

Selain dampak sosial dan ekonomi, eksklusi identitas merusak demokrasi. Ketika kelompok tertentu kehilangan akses terhadap sumber daya dan kesempatan, mereka menjadi lebih rentan terhadap manipulasi politik. Praktik semacam ini menggeser fokus pemerintah dari pembangunan yang adil menuju kepentingan jangka pendek elite politik. Akibatnya, kualitas demokrasi menurun, dan kesenjangan sosial semakin melebar.

Studi global menunjukkan bahwa negara dengan inklusi sosial tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi stabil dan konflik horizontal lebih rendah. Dengan demikian, inklusi bukan hanya persoalan moral, tetapi juga strategi pembangunan nasional yang efektif.

Kemiskinan di Indonesia tidak semata-mata lahir dari persoalan ekonomi. Eksklusi identitas—berbasis agama, etnis, gender, maupun kondisi fisik seperti disabilitas—memperkuat ketidakadilan struktural dan menempatkan sebagian warga dalam posisi rentan. Diskriminasi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan materi, tetapi juga menggerus solidaritas sosial dan kepercayaan antarwarga. Jika dibiarkan, eksklusi ini akan memperdalam kesenjangan sosial dan melemahkan demokrasi.

Penutup

Eksklusi sosial berbasis identitas terbukti memperparah kemiskinan di Indonesia. Perubahan harus datang dari dua sisi: kebijakan negara yang inklusif dan kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan, menolak diskriminasi, serta membangun solidaritas lintas identitas. Dengan pendidikan inklusif, kebijakan afirmatif yang adil, transparansi bantuan sosial, penguatan ekonomi lokal, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia bisa melangkah menuju masyarakat yang lebih setara, adil, dan sejahtera.

Penulis: Putri Aulia Zahra, Mahasiswa Semester 1 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik (PIP), Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta. (*)