Buramnya Masa Depan Masyarakat Ekosistem Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil Indonesia

Tubagus Soleh Ahmadi (Foto: Dok. Pribadi)

Tubagus Soleh Ahmadi (Foto: Dok. Pribadi)OPINI | TD – Penurunan kualitas ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil (Pela) semakin mengancam peri kehidupan masyarakat yang bergantung padanya. Kondisi ini disebabkan oleh model pengelolaan ekosistem yang jauh dari amanah konstitusi, di mana penyelenggara negara cenderung mengadopsi pendekatan developmentalisme dalam pengelolaan Pela. Kita harus menyadari bahwa developmentalisme berakar dari kolonialisme yang berfokus pada akumulasi kapital. Dengan jelas terlihat, korporasi dan kelompok bisnis berusaha menjauhkan peran negara dalam pemenuhan hak masyarakat ekosistem Pela. Perampasan ruang laut masyarakat ekosistem Pela terus berlanjut, menjadi ladang bagi oligarki dan elit birokrasi untuk mengakumulasi kekayaan. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk memastikan eksploitasi, termasuk pengkaplingan ruang laut, semakin memperburuk keadaan.

Pengkaplingan ruang laut dilakukan melalui berbagai model kebijakan, puncaknya adalah melalui rezim Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Kebijakan ini mengandung unsur ocean grabbing (perampasan ruang laut), yang membatasi ruang dan akses kontrol masyarakat ekosistem Pela, terutama nelayan skala kecil dan tradisional. Pembatasan ini mencakup pengaturan ruang dan sumber daya perikanan. Selain itu, politik konservasi dan upaya perlindungan juga sering kali memiliki motif yang sama, tidak konsisten, dan tunduk pada kepentingan elit untuk mengakumulasi kekayaan melalui eksploitasi pesisir dan laut.

Setelah berbagai provinsi mengesahkan RZWP3K, konflik baru terus bermunculan, bahkan melanggengkan konflik yang sudah ada. Kebijakan ini membuat masyarakat pesisir dan pulau kecil menghadapi persoalan baru sekaligus persoalan lama. Banyak kasus di mana masyarakat dilarang memasuki area tangkap nelayan, dan nelayan sering kali dilarang mendekati area yang terdapat pembangunan villa mewah atau wisata premium. Perampasan ruang hidup masyarakat pesisir ini merupakan upaya untuk membatasi kontrol mereka agar liberalisasi pengelolaan laut dapat berjalan.

Di sisi lain, keberpihakan terhadap masyarakat ekosistem pesisir masih dipertanyakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), jumlah penduduk miskin di daerah pesisir mencapai 17,74 juta jiwa, dengan 3,9 juta di antaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem. Padahal, nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil dan tradisional di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap produk perikanan dan menyediakan 54 persen dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat. Perampasan ruang tangkap, pengusuran kampung nelayan, pencemaran, dan krisis iklim menyebabkan kemiskinan yang dihadapi nelayan dan masyarakat pesisir bersifat multidimensional dan struktural.

Tidak hanya menghadapi pengkaplingan dan perampasan ruang tangkap, masyarakat juga terus menghadapi penghancuran sumber-sumber kehidupan ekosistem. Pada tahun 2024, PT. Gema Kreasi Perdana (PT. GKP) mengajukan gugatan uji materiil terhadap UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), dengan tujuan untuk diperbolehkan menambang di wilayah pulau kecil. Upaya ini dilakukan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023, yang menghentikan kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii. Namun, anak perusahaan Harita Group itu kembali melakukan aktivitas pertambangan setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta memenangkan banding PT GKP atas keputusan PTUN terkait IPPKH pada Januari 2024. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan uji materiil UU Nomor 27 Tahun 2007.

Meskipun Mahkamah Konstitusi berhasil menekan ancaman kerusakan lingkungan hidup di pulau-pulau kecil, tantangan dan ancaman besar lainnya masih terus dihadapi. Setidaknya pada tahun 2024 dan sebelumnya, kita menghadapi krisis yang merupakan hasil dari praktik kebijakan yang anti terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan hak masyarakat ekosistem pesisir atas lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah dibukanya keran ekspor pasir laut melalui PP 26 tahun 2023, yang berkaitan dengan alokasi dalam RZWP3K.

Dalam kajian WALHI dan KIARA (2023), setidaknya seluas 63.763,03 hektar tambang pasir laut dialokasikan dalam kebijakan RZWP3K di delapan provinsi, termasuk Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Pembukaan keran ekspor tambang pasir laut, yang sebelumnya dilarang oleh Kepres 33/2002 dan Permendag 02/2007 karena dampak kerusakan ekosistem laut dan pulau yang tidak terkendali, akan memperluas ancaman di wilayah-wilayah lainnya.

Upaya Pemulihan “Jalan di Tempat”

Kebijakan pemerintah yang terus membebani ini mengabaikan fakta bahwa ekosistem pesisir dan pulau kecil telah mengalami degradasi kualitas dan kuantitas yang sangat serius. Misalnya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas mangrove di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 3.489.140,68 hektar, di mana 1.671.140,75 hektar dalam kondisi baik, sementara 1.817.999,93 hektar dalam kondisi rusak. Namun, capaian rehabilitasi tidak menunjukkan angka yang ambisius; per Februari 2024, baru mencapai 130 ribu hektar dari target 600 ribu hektar pada tahun 2024.

Penurunan dukungan lingkungan hidup juga terjadi pada ekosistem terumbu karang, di mana pemerintah memperkirakan lebih dari 30 persen dari 2,5 juta hektar terumbu karang yang ada dalam kondisi rusak, terutama di wilayah yang menghadapi tekanan tinggi dari berbagai aktivitas industri. Alih-alih melakukan pemulihan ekosistem pesisir dan perlindungan wilayah kelola masyarakat, pemerintah justru terus membebani dengan berbagai aktivitas destruktif. Misalnya, di pantai utara Jawa, yang sangat membutuhkan upaya pemulihan, pemerintah malah melanjutkan proyek dan pembangunan yang berisiko tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan dan keselamatan rakyat.

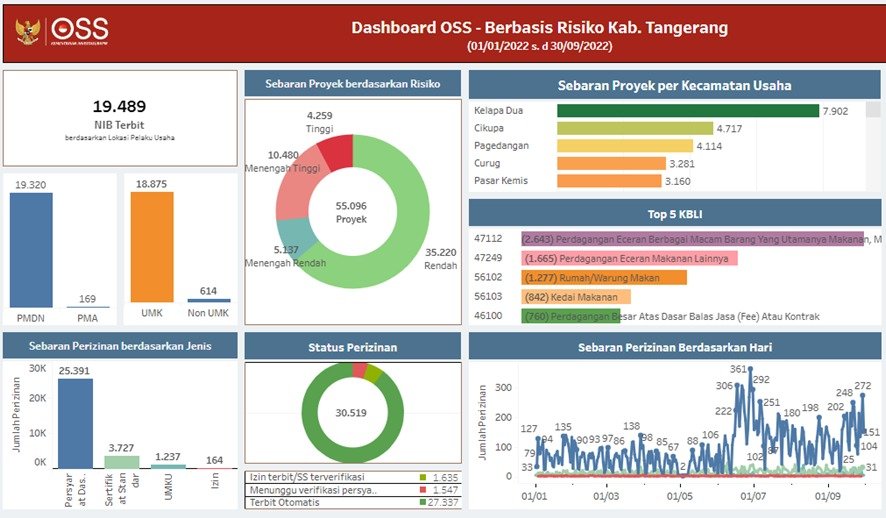

Contoh lain dapat dilihat di pantai utara Banten, khususnya di perairan Tangerang, di mana pemagaran laut terjadi. Ini bisa dilihat sebagai motif pengkaplingan ruang laut yang penting untuk dipahami, salah satunya diduga untuk kepentingan reklamasi yang sudah diakomodasi dalam rencana tata ruang provinsi dan kabupaten.

Pemerintah Minim Keberpihakan

Pemerintah tidak hanya abai terhadap kondisi lingkungan, tetapi juga sering kali menjadi anti-tesis terhadap usaha rakyat untuk keberlanjutan ekosistem pesisir dan pulau kecil. Banyak kasus di mana usaha masyarakat untuk mempertahankan wilayah perlindungan justru diberikan perizinan yang merugikan. Padahal, upaya yang dilakukan masyarakat sangat penting bagi dukungan kehidupan mereka.

Salah satu contoh nyata adalah yang dialami masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, yang baru-baru ini menggugat perusahaan semen terbesar di dunia atas dampak emisi yang dihasilkan yang mempengaruhi lingkungan dan iklim di pulau kecil. Namun, pemerintah justru mengizinkan perusahaan industri wisata untuk melakukan aktivitas yang menambah beban lingkungan, seperti reklamasi dan pembangunan properti. Gugatan masyarakat tersebut merupakan usaha untuk menyelamatkan wilayah dan generasi mendatang, yang diabaikan oleh penyelenggara negara.

Kondisi ini mencerminkan upaya memprivatisasi (pengkaplingan) ruang pesisir dan laut melalui Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Melalui berbagai kebijakan dan arah ekonomi yang ada, pemerintah secara politik menempatkan pengelolaan pesisir dan laut dalam konteks ekonomi kompetitif, jauh dari amanah konstitusi untuk berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa perampasan ruang laut bagi ekosistem dan masyarakatnya justru direncanakan oleh pemerintah melalui kebijakan. Oleh karena itu, sangat penting dan mendesak bagi pemerintah saat ini untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang selama ini menambah persoalan dan membebani rakyat, agar mereka dapat selamat dari krisis sosial, ekonomi, dan krisis iklim. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah melakukan pengaturan ruang yang lebih adil dan berkelanjutan.